文物部门对文物建筑博物馆开展消防安全检查指南

一、查责任落实

1.明确消防安全责任人

文物古建筑、博物馆产权或管理、使用单位法定代表人、主要负责人应担任消防安全责任人,属于消防安全重点单位的应明确由分管领导担任消防安全管理人。责任人和管理人需清楚消防安全职责并认真履行。

2.建立消防安全管理组织

文物古建筑、博物馆管理单位应配备消防安全专(兼)职管理人员,协助消防安全责任人和消防安全管理人具体开展消防安全管理工作。属于消防安全重点单位的应明确归口管理部门(安全管理机构)。

3.落实逐级和岗位消防安全责任

结合单位管理组织,明确各级各部门领导的消防安全职责。结合各岗位特点,分岗位(如行政人员、水电工等)明确消防安全责任,结合单位自身实际制定消防安全管理制度和应急操作规程。

4.外包外租管理责任

利用文物古建筑、博物馆单位开展生产经营和场所外包外租(包括委托、合作等类似方式)的,双方应签订消防安全协议,明确双方消防安全责任,以及共用消防车通道、疏散通道、消防设施的管理责任。应当对外包外租单位的消防安全工作统一协调、管理,并定期进行检查。

5.防火巡查与检查

文物古建筑、博物馆单位对社会开放期间应每2小时开展一次防火巡查,夜间应加强防火巡查;每月由消防安全责任人或管理人组织一次全面防火检查,填写《防火巡查记录》和《防火检查记录》,巡查检查发现的问题应当及时整改并记录在案。

6.消防控制室管理

设有消防控制室的文物、博物馆单位,应悬挂规章制度和火灾应急处置流程图,实行24小时值班制度。值班人员需持证上岗,熟练掌握应急处置程序,每日如实填写《消防控制室值班记录》。

7.消防设施维护

文物古建筑应在避免对文物本体及其环境风貌造成影响或者破坏的前提下综合考虑设置消防水池、水缸、水桶、沙子等灭火设施、消防水源,并保持完好有效。设有自动消防设施的文物、博物馆单位,不具备自行维保能力的,应委托消防技术服务机构每月维保;每年委托消防技术服务机构对其消防设施进行全面检测。针对维保、检测报告结论性意见中指出的问题要及时整改。

二、查致灾因素

(一)查火源

1.文物古建筑用于宗教活动场所或者民居建筑等确需动用明火的,必须加强火源管理,指定安全地点,采取有效防火措施,并由专人看管,做到人离火灭。非宗教活动场所的文物建筑保护范围内及博物馆、纪念馆室内不得燃灯、烧纸、焚香,严禁使用明火,禁止吸烟。应设置明显“禁止烟火”“禁止吸烟”标志。

2.藏品技术区、业务与研究用房中修复、实验、展品展具制作与维修等环节设置的明火使用应依据相应规定严格管理。

3.文物古建筑保护范围内、博物馆、纪念馆严禁生产、使用、储存和经营易燃易爆危险品,严禁燃放烟花爆竹,销售、使用孔明灯。不应堆放柴草、木料等易燃、可燃物品。

4.文物古建筑内严禁使用天然气、煤气、液化石油气、燃料油、甲醇燃料等易燃可燃气体液体。博物馆内设有厨房的,操作间应使用防火隔墙、乙级防火门与其他区域进行分隔;厨房应具备良好通风条件,安装可燃气体探测报警装置,燃气管线应装有可燃气体泄露自动切断装置,并至少每季度清洗一次油烟管道。

(二)查电源

1.应由持证电工开展电气线路检修、维护等工作。

2.文物古建筑内除为满足展示照明、生活、经营、办公、教学、宗教等活动必需的用电设备和监测报警设备外,不应使用其他电气设备,禁止使用白炽灯、高压汞灯等高温照明灯具。电气设备使用结束后,应切断电源。

3.配电箱、开关、插座、照明灯具和电气取暖设备应安装、放置在不燃材料上,靠近可燃物时,应用不燃材料进行防火隔离。

4.每年应对电气线路进行一次安全检测。文物古建筑单位保护范围内严禁违规设置架空电线;电气线路严禁私拉乱接、电源插头与插座接触不实、固定插座松动,插线板老化或者串接、超负荷使用等。

5.展示柜内的照明应采用冷光源,严禁违规使用卤钨灯等高温照明灯具和电暖气、电油汀取暖。

6.电动自行车、电瓶车、电动平衡车等使用蓄电池的交通工具严禁在文物古建筑保护范围内、博物馆单位内停放、充电。

7.防雷设施应符合QX 189的规定,并定期进行测试维修。

(三)查施工

1.施工、装修需履行内部审批程序,电气焊、防水施工等特种作业人员需持证上岗。对外开放期间严禁动火施工、油漆粉刷等作业。

2.修缮施工中确需使用油漆、稀料等易燃化学品的,应在文物古建筑的保护范围外存放并实行限额领料,禁止在施工中交叉作业,禁止在作业现场调配用料,禁止使用喷枪作业。

3.动火作业区域需与其他区域保持安全距离或使用不燃材料进行有效分隔。动火作业前应清理现场可燃物,配置灭火器材,安排专人全程监护。

4.对于外来施工、维修等人员应当严格落实“三清三讲三落实”。

(四)查可燃物

1.严禁使用易燃可燃材料(如易燃可燃夹芯彩钢板、泡沫塑料、仿真绿植等)装修装饰。

2.疏散通道、楼梯间等区域装修装饰需使用不燃材料。

3.管道井内严禁堆放杂物,横向、纵向孔洞要封堵严密。

4.地处森林、郊野的文物古建筑周围应开辟宽度30m~50m的防火隔离带,并清除文物建筑周边30m范围内的杂草、干枯树枝等可燃物。

三、查疏散条件

(一)查内部疏散设施

1.应保持疏散通道和安全出口畅通,严禁占用、遮挡、锁闭。文物古建筑因客观条件限制不能满足安全出口数量要求的,应根据实际情况限制文物建筑的使用方式和同时在内的人数。

2.博物馆、纪念馆安全出口疏散门应使用向疏散方向开启的平开门,严禁使用卷帘门、转门、电动推拉门等,门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物。

3.安全出口上方应设置安全出口标志和应急照明灯。控制人员出入的闸口和设置门禁系统的疏散出口门应具有在火灾时自动释放的功能,且人员不需使用任何工具即能容易地从内部打开,在门内一侧的显著位置应设置明显的标识。

4.各区域的明显位置应张贴清晰的疏散示意图,标明安全出口、逃生路线、人员所在位置和必要的文字说明。

(二)查外部疏散条件

1.门窗严禁设置防盗窗、防护网、广告牌。

2.消防车通道、消防登高操作场地应设置明显标示,严禁堵塞、封闭、占用。

四、查应急处置

(一)查预案制定

1.文物古建筑、博物馆单位应针对主要火灾风险、建筑结构材质、空间布局、收藏可移动文物和保护利用现状等实际情况,制定本单位灭火和应急疏散预案,明确每班次、各岗位人员及其报警、疏散、扑救初起火灾的职责。

2.在宗教活动、民俗活动等人员集中的重点时段,应制定专门预案。

(二)查力量配备

1.距离国家综合性消防救援队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位和国家一级博物馆应当依法建立专职消防队,其他单位应建立微型消防站、志愿消防队,并配备消防装备。

2.专职消防队、微型消防站、志愿消防队应定期开展消防业务学习和灭火技能训练。

(三)查培训演练

1.文物古建筑、博物馆单位应每半年至少组织全员开展一次消防培训,对外包单位、外租单位人员也应纳入培训对象。对新上岗的人员应进行岗前消防培训。

2.文物古建筑、博物馆单位应每半年至少开展一次消防演练。

公司资质

公司资质 检测报告

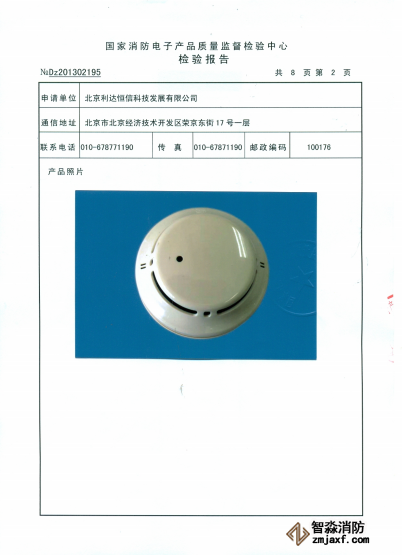

检测报告 检测报告

检测报告 环境管理体系证书

环境管理体系证书 质量管理体系证书

质量管理体系证书

苏公网安备32058102002152号

苏公网安备32058102002152号